新たなシリーズを発信します。教育振興基本計画です。時代にあった教育の方向を示しています。保護者におかれましても堅苦しい文章ですが、子どもの教育について考えていきましょう。

教育振興基本計画 令和5 年 6 月 16 日 閣議決定

はじめに

○我が国最初の全国規模の近代教育法令である「学制」が公布されてから令和4年で150年を迎えた。

○我が国の教育制度は、この間、幾多の改革を経て現在の制度を形成してきた。今般の新たな教育振興基本計画の策定は、教育の発展に尽力してきた先人の努力に思いを致すとともに、未来に向けて教育の在り方を構想するにふさわしい節目の時期に行われるものと言えよう。本計画の策定に当たっては、教育基本法を普遍的な使命としつつ、新たな時代の要請を取り入れていく「不易流行」の考え方を基調とした。

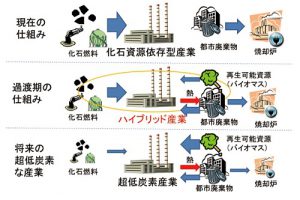

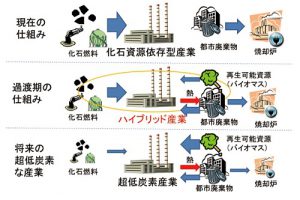

○第3期教育振興基本計画期間中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と国際情勢の不安定化という予測困難な時代の象徴ともいうべき事態が生じ、我が国の教育の課題が浮き彫りになるとともに、学びの変容がもたらされた。少子化・人口減少、グローバル化の進展、地球規模課題、格差の固定化と再生産など、様々な社会課題が存在する中、Society5.0を見据え、これからの社会を展望する上で、教育の果たす役割はますます重要となっている。

○本計画の策定に当たっては、こうした社会全体の潮流を念頭に置いた上で教育政策の在り方について検討を行うとともに、初等中等教育から高等教育、生涯学習・社会教育の連続性を重視し、共通課題を横断的に捉える視点を取り入れた。

○本計画は、コンセプトとして「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を掲げ、5つの基本的方針と16の教育政策の目標、基本施策及び指標を示している。政府としては、本計画に基づき、各省庁が連携して、今後の教育政策を着実に推進する。また、各地方公共団体においても、本計画の方針や施策を実効性のあるものとするために、政府の基本計画を参酌しつつ、その地域の実情に応じた適切な対応がなされるよう期待したい。

○我が国の将来を展望したとき、教育こそが社会をけん引する駆動力の中核を担う営みであり、一人一人の豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展に向けて極めて重要な役割を有している。教育振興基本計画は、将来の予測が困難な時代において教育政策の進むべき方向性を示す「羅針盤」となるべき総合計画であり、本計画に基づいて我が国の教育政策が展開されるよう教育関係各位による取組の推進を期待する。