2.9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について

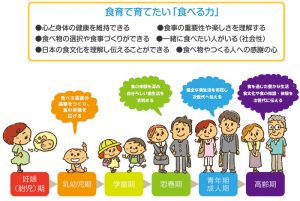

(5)生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・能力を育成するための方策

○健康教育においても,児童生徒等の心身の状況等を踏まえて,エビデンスに基づく個に応じた指導・支援を充実させることにより,生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・能力(健康リテラシー等)を育成することが重要である。

○このために,健康を保持増進する全ての活動を担う養護教諭を適正に配置し,養護教諭の専門性や学校保健推進の中核的役割,コーディネーターの役割を発揮し,組織的な学校保健を展開する必要がある。そのためにも,養護教諭の無配置校をなくしていくべきである。

○その上で,学校医,学校歯科医,学校薬剤師をはじめとする専門家と引き続き連携を図るとともに,健康の保持増進にとどまらず,今日の子供たちの抱える様々な問題に対処する上でも,教育界と医療界が協力して取り組むことが重要である。また,健康診断情報をはじめとする学校保健情報を速やかに電子化し,効果的に活用することが今後一層求められる。

児童生徒等の心身の状況等を踏まえて,エビデンスに基づく個に応じた指導・支援を充実させることにより,生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・能力(健康リテラシー等)を育成すること。経験値だけではないということですよね。これまではこうだったなどの前例踏襲ではなく、今、目の前の子どもに対してその後の人生についての健康教育、社会を生き抜く健康指導は必要です。以前だと喫煙や飲酒、今だと薬物問題など一方的に伝えるだけでは難しい問題もありますよね。さらに体が資本、健康であって就労継続ができる。それぐらいの知識しか我々にはありませんが、どうか社会を生き抜く、精神的健康、心身ともに健康に生き抜くことを伝えないといけませんね。もちろん強く生きるんだ!などの精神論、根性論、スポ根では伝わることはありません。